企業が社会的責任を果たし、持続的な成長を遂げるためには、コンプライアンス(法令遵守)の徹底が不可欠です。コンプライアンスとは、単に法律や規則を守ることにとどまらず、企業倫理や社会的規範に則った行動を意味します。

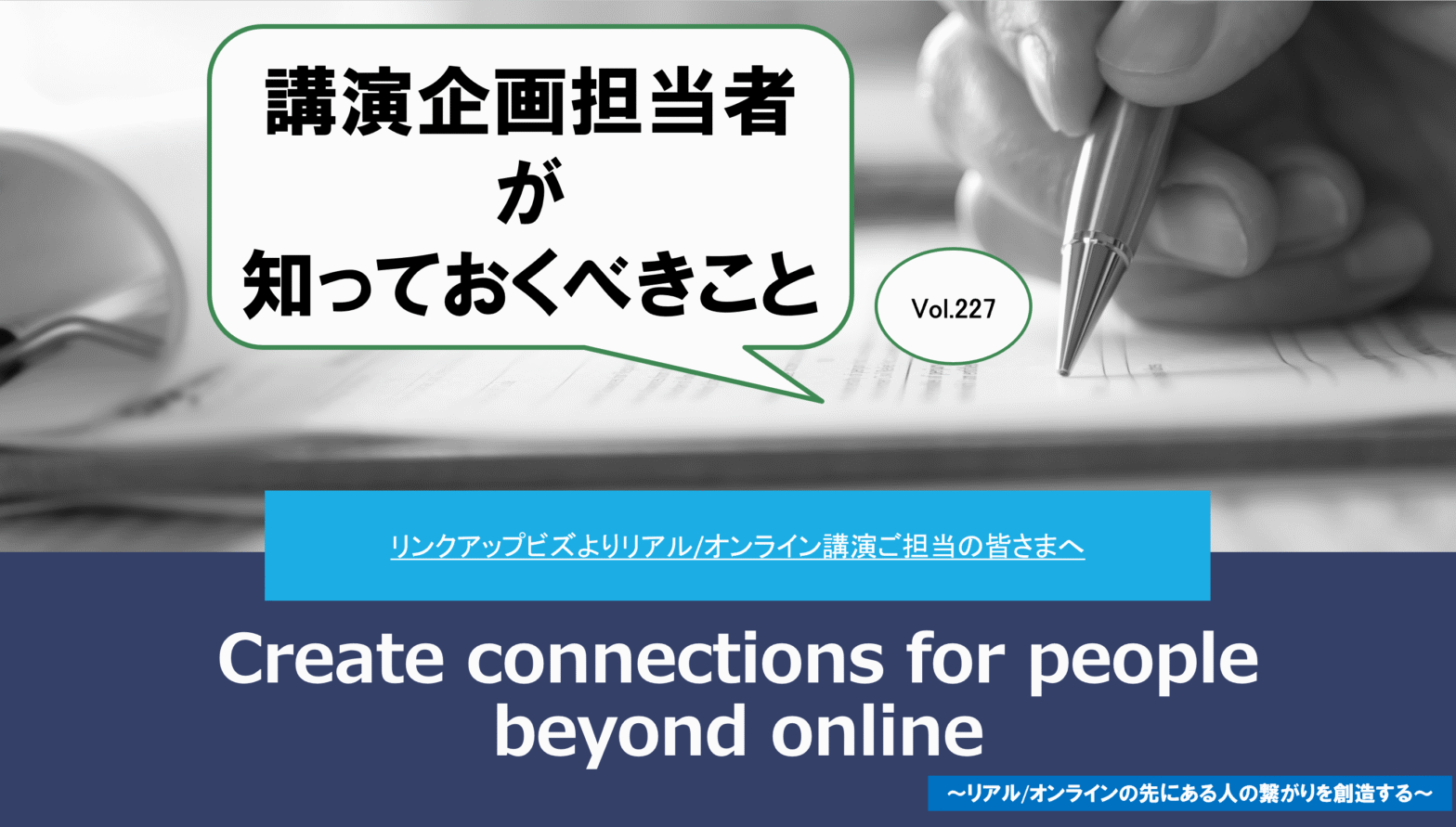

組織の健全な成長と社会的信頼の礎となる「コンプライアンス」。法令遵守はもちろん、ハラスメント防止、情報管理、倫理的意思決定まで、現代のビジネスに求められる多面的な視点を網羅した講師陣をご案内させて頂きます。

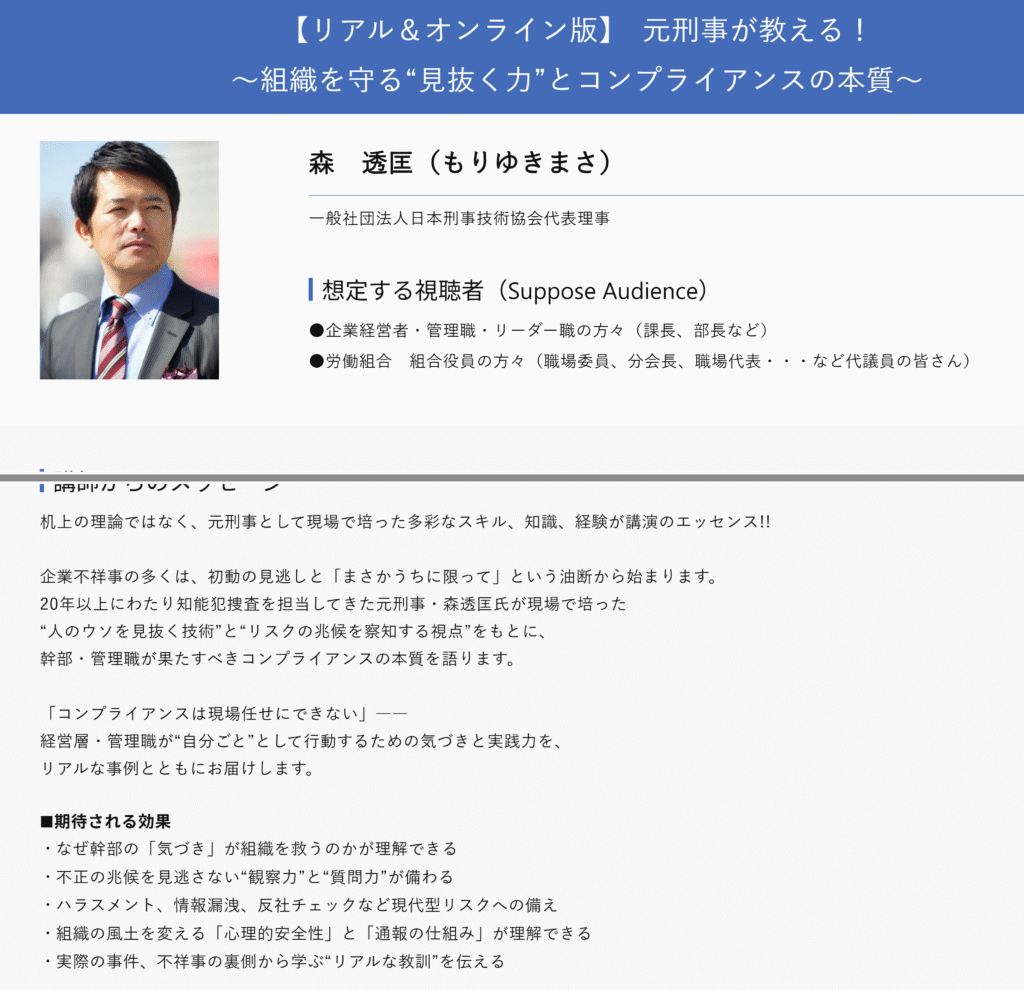

『元刑事が教える! 〜組織を守る“見抜く力”とコンプライアンスの本質〜』(森 透匡さん)

・いつも法改正の解説などの研修が多いのですが、業界的にコミュニケーションスキルの劣る先生も散見されるので森先生の講演でヒントを得たいとお願いしました。ウソの見抜き方というスキルはコミュニケーションスキルでもあり、きめ細やかなコミュニケーションがとれるようになるというお話しは共感するところもありましたし、参加者の評判もすこぶる良かったです。ありがとうございました。

・法令や規程の研修は堅苦しいことが多いですが、今回は“人間心理”に焦点が当たっていて引き込まれました。特に『ウソをつくときの典型的な言動』の事例は、社内調査にも活かせると感じています。

・経営者として“内部不正が発覚したらどう動くか”を実践的に学べたのは大きいです。マスコミ対応や初動判断の優先順位など、まさに現場で修羅場をくぐってきた方にしか話せない内容で、非常に説得力がありました。

『コンプライアンスのすすめ 〜基本は法令遵守〜』(山口真由さん)

・“法令遵守”が単なるルールの暗記ではなく、組織文化の根幹であることがよくわかった。法の背景や社会的文脈を丁寧に解説することで、実務に活かせる理解が深まったとの声が多かった。

・ポリティカル・コレクトネスやジェンダーギャップなど、今の社会課題とコンプライアンスの接点が明確になった。多様性や世代間の価値観の違いを踏まえた内容が、現場の課題意識とリンクしていたと好評。

・家族型組織の限界と、個人主義とのバランスについて考えさせられた講演でした。日本型組織の特徴とその変化を法的視点から読み解く内容が、経営層や管理職に響いたと思います。

『元消防士が教える実行力の高いBCPの作成と運用 〜効果的な動機付けや訓練方法、仕組化のポイント等〜』(平貞隆史さん)

・参加型のディスカッションを多く取り入れていただき、BCPの必要性を自発的に理解できました。単にBCPを策定するだけでなく、意識改革にも丁寧に働きかけてくれたことで、行動が主体的になりました。訓練のやり方やPDCAサイクルの定着方法も参考になりました。

・「講師の親しみやすい語り口のおかげで、普段難しく感じるBCPを非常に楽しめました。社員とのやりとりを軸に進めることで、『BCPを作る理由』を全員が自分のこととして考えられるようになりました。形式的な策定だけでなく、心から納得できる研修でした。

・「BCPという堅い印象のテーマを、心理的な切り口から理解しやすく伝えていただきました。参加者同士のコミュニケーションが活発になり、主体的に取り組む姿勢が目立ちました。楽しんで参加できました。

『コーポレートガバナンスと危機管理 〜企業はなぜ間違いを繰り返すのか〜』(江上 剛さん)

・参加者からは「企業の本質に迫る講演だった」「制度ではなく“人”がガバナンスをつくるという言葉が刺さった」といった感想が多く寄せられています。

・制度や仕組みだけでは企業は守れない。人の意識と行動がガバナンスの要だと実感した。ガバナンスを“人間の営み”として捉える視点が新鮮だったとの声が多く、好評でした。

・「危機管理は“起きた時”ではなく“起こさないため”の準備だ」という言葉が印象的で、 危機対応の本質を再認識するきっかけになった。

『すぐに実践できるコンプライアンス研修 〜実際に気をつけるべきことは何なのか︖〜』(中村成博さん)

・参加者からは「すぐに現場で活かせる内容だった」「“やり方”より“在り方”という視点が印象的だった」といった実践的な感想が多く寄せられています。法律だけでなく、社内規範やSNSの使い方など、今すぐ気をつけるべきことが具体的に分かりましたし、実例を交えた説明が、日常業務に直結する内容で好評でした。

・「“コンプライアンスは在り方”」という言葉が心に残った。行動の背景にある価値観を見直すきっかけになった。単なるルール説明ではなく、意識改革につながる内容だった。

・働く意義や仕事の価値について考える時間があり、コンプライアンスとモチベーションがつながっていることに気づきました。研修の構成が“行動につながる気づき”を促す設計になっていたことが高評価でした。 講演後に“今すぐできること”を自分で書き出す時間があり、研修が行動に落とし込めました。受け身ではなく、参加型のスタイルが印象に残りました。

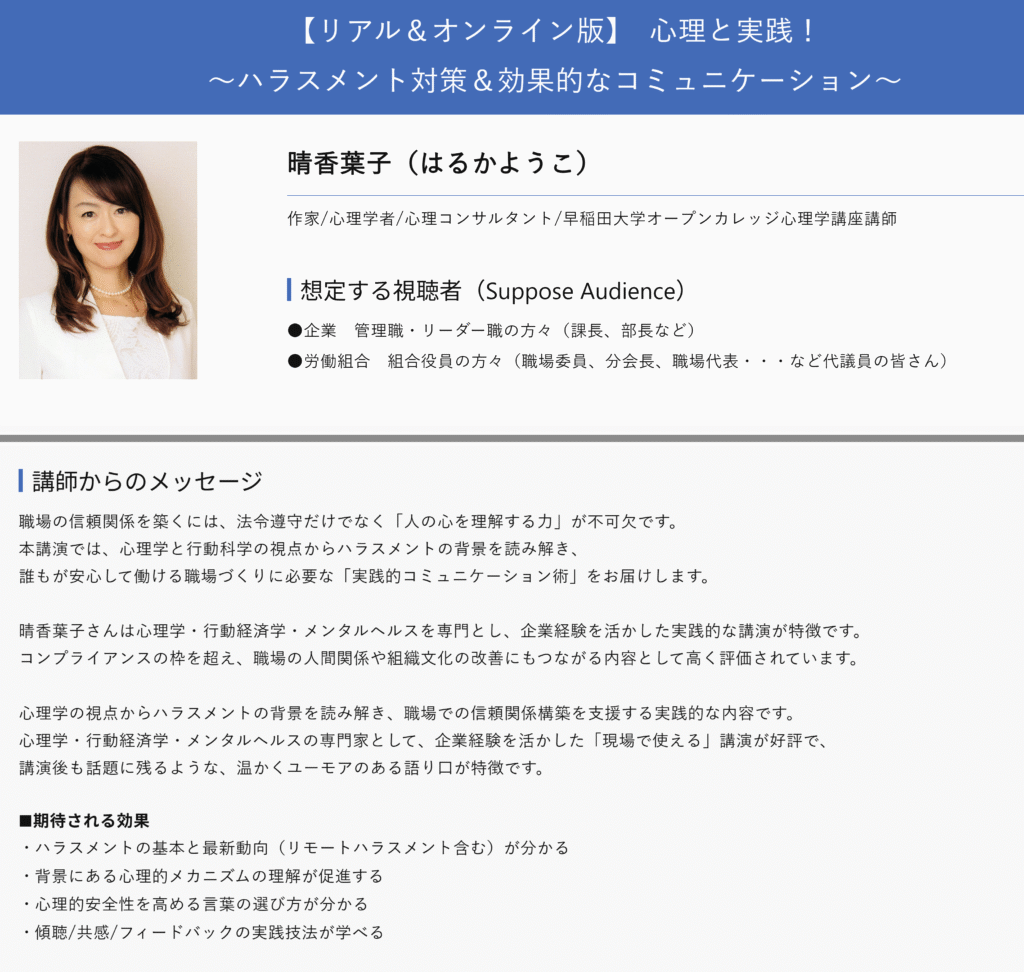

『心理と実践! 〜ハラスメント対策&効果的なコミュニケーション〜』(晴香葉子さん)

・参加者からは「心理学の視点画新鮮だった」「すぐに使えるコミュニケーション術が学べた」と言った実践的かつ好意的な感想が多く寄せられており、好評でした。

・心理学の知識がハラスメント対策にどう活かせるかがよくわかった。感情のすれ違いや誤解が起こるメカニズムを、科学的に解説してくれた点が好評。

・隣の人とのワークや心理診断があり、楽しく学べることが出来ました。参加型の構成で、終始飽きずに集中できたという声が多く、実践的な学びにつながりました。

・ハラスメント対策を“心理と実践”の両面から捉え直す機会となり、管理職・人事担当者・若手社員まで幅広く支持されています。

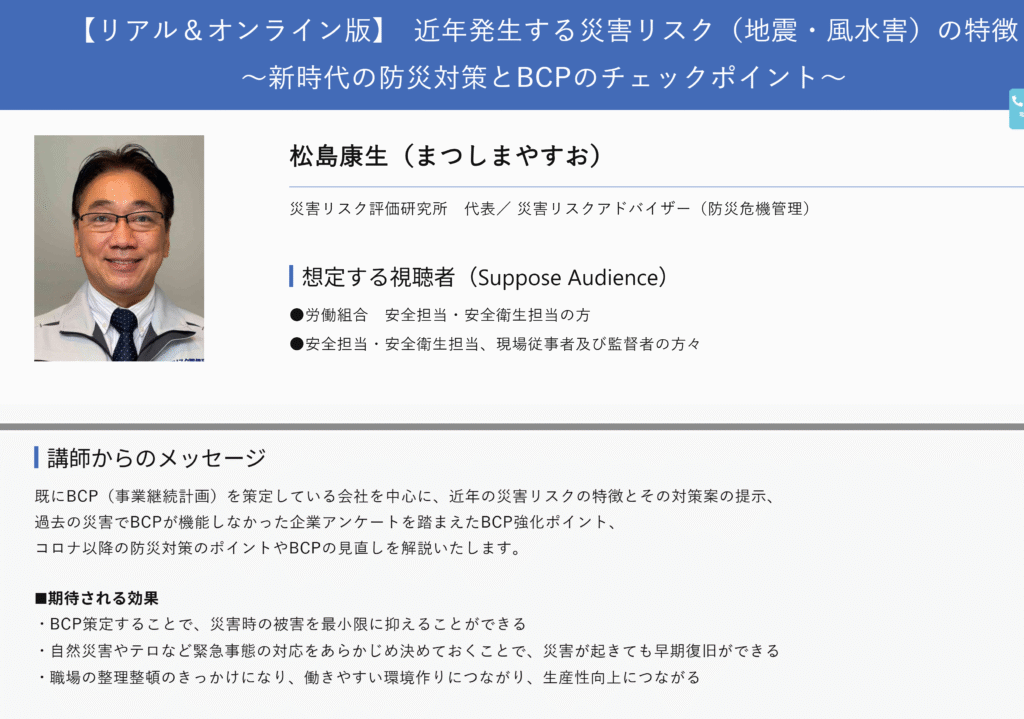

『近年発生する災害リスク(地震・風水害)の特徴 〜新時代の防災対策とBCPのチェックポイント〜』(松島康生さん)

・BCPの重要性を再認識した。災害時に社員が参集できない“参集困難”の話は、まさに自社の課題だった。「地図や写真を使った説明がとてもわかりやすく、飽きずに聞けた」といった声が多く、「気づき→行動」につながる構成で、参加者の防災意識を高める効果が高いと思いました。

・防災講演会講師を務めて頂き、本当にありがとうございました。とても好評で事務局としては大満足です。 多くの参加組合員より“大変参考になった”,“自社の訓練回数を再確認する”等のコメントが届き、非常に好評でした。

・BCPを再確認したいと思いや、頂いたコロナ感染症に対するチェックリストを参考に再度見直したい等のご感想を頂いております。とても充実した時間でした。

・・・いかがでしょうか?リアル/オンライン講演事業に取り組まれる執行部さんのご参考になれば、幸いです。