-労働組合 定期大会について-

労働組合における「定期大会」は、組合の最高意思決定機関として位置づけられています。これは、組合の運営方針や活動計画、予算、役員選出など、組織の根幹に関わる重要事項を決定する場です。

一般的な定期大会の流れを説明いたしますと、1.開会・議長選出 2.活動報告・決算報告 3.議案審議(運動方針、予算案、規約改正など) 4.役員.開会・議長選出 5.特別報告や来賓挨拶 6.採決・閉会 となっており、

意義や効果については、「組合役員の主体性を高める」機会であり、組織の透明性と説明責任を果たす場、組合の団結力や方向性の再確認につながるというものであります。

・・・定期大会は、単なる年次イベントではなく、組合の「憲法制定会議」とも言えるほどの重みを持つ場です。組合活動に関わる方にとっては、戦略的にも象徴的にも非常に重要な機会となります。

「定期大会記念講演」については、そういう厳かな雰囲気の中行われることが多いです。

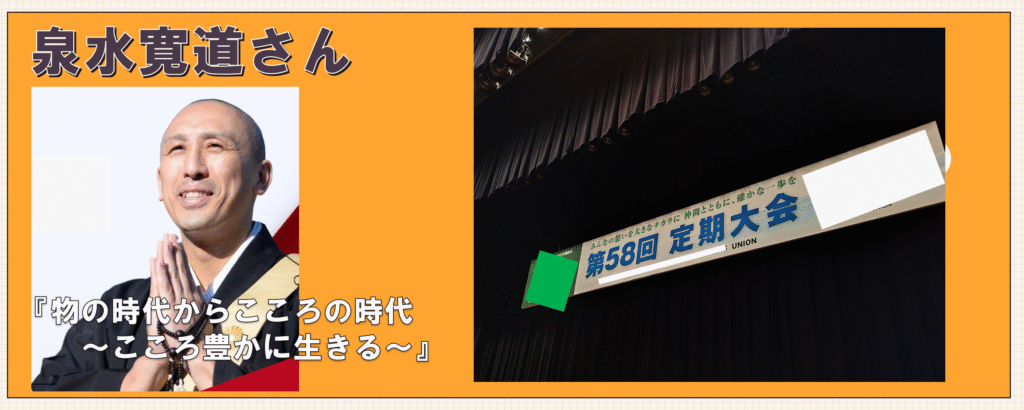

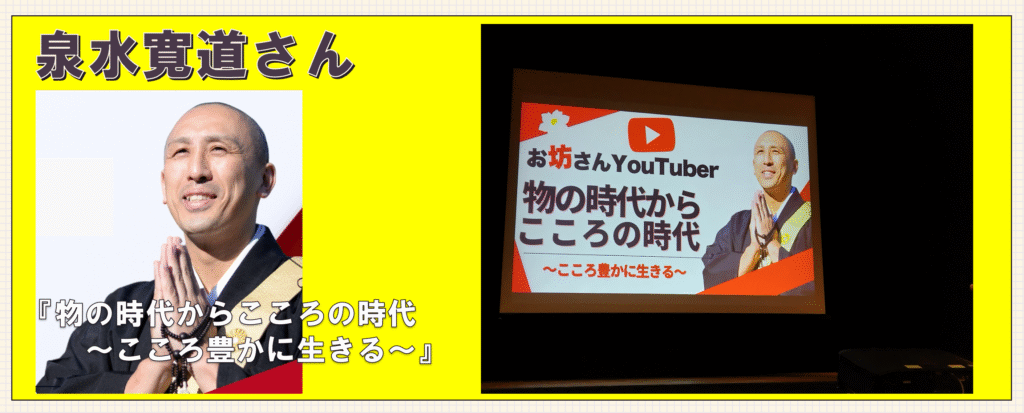

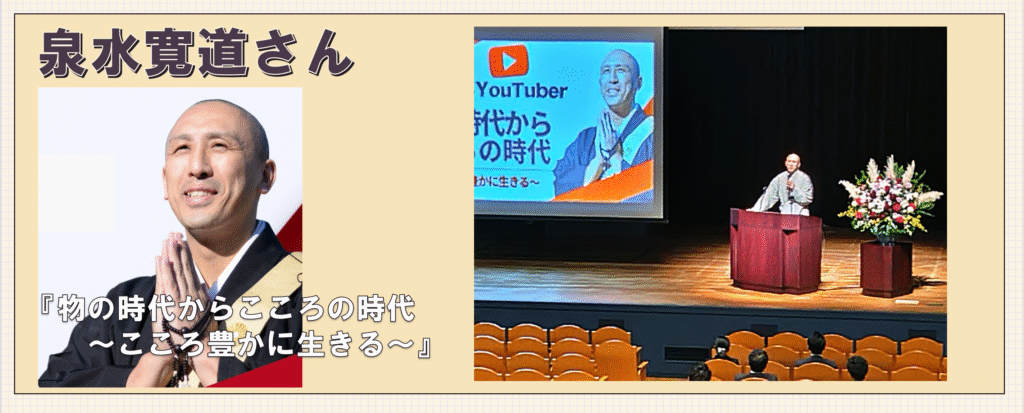

-泉水寛道さんについて-

泉水寛道さんは1979年生まれで、立正大学仏教学部宗学科卒業。北海道夕張市・妙法寺 副住職、日蓮宗大荒行堂 第再々行400日成満修法師。

現在は、チャンネル登録者11万人を超えるyoutube『泉チャン プチ法話』の僧侶系クリエイターとしても活動され、『夕張高校卒業式』祝賀スピーチ動画はなんと!視聴回数1,000万回を超えます。

講演活動では、消防学校での「こころの研修」をはじめ、各地教育委員会による講話、小・中・高校での生徒向け講演、教職員研修、企業でのアンガーマネジメント研修・ハラスメント研修など、多岐にわたる場で登壇、全国で伝道・講演活動を行っております。

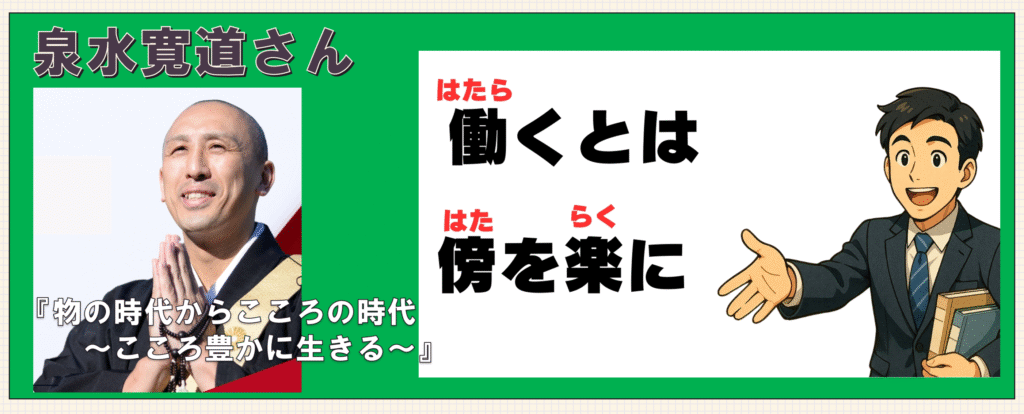

-傍を楽にする-

講演では、「働く」という言葉の語源の一つとして「傍(はた)を楽にする」という解釈を紹介します。

「失われた30年」とよく言いますが、きつい言い方をすると、大人全体が経済を止めたということになります。その昔、「先進国入りする」「経済大国になる」etc.など明日を夢見ながらワクワクして働いていた日本人。しかしその夢を叶えた日本人自身がそこで終わってしまったのではないでしょうか?

「働く」という言葉を「傍(はた)」と「楽(らく)」の2つに分解し、現代社会で見失われがちな仕事の原点に立ち戻ることを提唱します。

傍(はた): 「周りの人」「身近な人」「周囲」という意味。具体的には、家族、同僚、顧客、そして社会全体を指します。

楽(らく): 「快適にする」「豊かにする」「安心させる」という意味。

つまり「働く」とは、自分の周りにいる人たちの生活や環境をより快適に、より豊かにすることである・・・と定義づけられます。泉水寛道さんは、利他と自己実現という解釈から「働くこと」の意義を更に深く掘り下げます。

仕事の目的の再確認:自分の利益や給料のためだけでなく、他者の役に立つことが、仕事の究極の目的であり、結果的に自分の喜びや報酬につながるという利他主義の重要性を強調します。

自己成長との繋がり:周囲の人を楽にするという目標に向かって努力する過程こそが、自身のスキルや人間性を高める自己成長の機会となると説きます。

-職場における「傍を楽に」の実践-

この考え方を職場で実践するために、具体的な行動や意識が提示されます。

ホスピタリティと感謝: 顧客や同僚に対して、いかに相手が「楽になるか」「助かるか」を考えて行動する、高いホスピタリティ精神を持つこと。

チームワーク: チームのメンバーがお互いを助け合い、カバーし合うことで、組織全体の負担(傍の苦しみ)を減らすことの重要性。

参加者に対し、「あなたの仕事は誰を楽にしているのか?」という問いを投げかけることで、自身の仕事に対する誇りと意義を再認識させるメッセージ性の強い内容となっています。

仕事や労働の本質的な意味と、生き方についてのメッセージを伝えるもので、これは日本の古い言葉の解釈に基づいた、仕事の社会的な役割と人間関係に焦点を当てた内容となっています。

-随所(ずいしょ)にして主(しゅ)となる-

禅の教えに基づいた生き方やリーダーシップの原則を示す重要なテーマです。

環境や状況に流されるのではなく、どのような場所や状況においても主体性を持って行動することの重要性を説くものです。この言葉は元々は臨済宗の禅僧である「臨済義玄(りんざいぎげん)」の教えに由来します。

講演では、この禅語を現代のビジネスや日常生活における「人間力」や「心の持ち方」に応用して解説します。

●随所(ずいしょ=予期せぬ困難、未経験の業務、慣れない環境。

●主(しゅ)となる=自分の意思と責任で判断し、行動の責任を引き受けること。 「環境のせい、他人のせいにするのではなく、その場その場で最善を尽くし、自分が状況の主人公であれ」というメッセージが強調されます。

・・・特に現代のVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代において、組織や個人に求められる姿勢として解説されます。

リーダーシップ:役職や肩書きに関係なく、問題が発生した際に「誰かがやるだろう」と待つのではなく、自ら真っ先に手を挙げる主体的な姿勢(セルフリーダーシップ)を促します。

変化への対応:予測不能な市場の変化や突然のトラブル(随所)に対し、パニックになるのではなく、冷静に状況を把握し、最善の策を実行する(主となる)能力の重要性を説きます。

主体的な学び:受け身で教わるだけでなく、自らの意思で課題を見つけ、解決のための知識やスキルを習得する、当事者意識を持った学習を促します。

-心の持ち方とレジリエンス-

『随所にして主となる』という禅語は、心の安定と精神的な強さ(レジリエンス)にも繋がるとも解説されます。

自己肯定感:自分の行動が環境に左右されないことで、「自分はどこでも通用する」という自信と揺るがない自己肯定感が育まれます。

心を置く場所:過去の失敗や未来への不安(どこにもない場所)に心を囚われるのではなく、「今、ここ」という状況(随所)に集中し、その瞬間を自分の意志で生きることの重要性を説きます。

『随所にして主となる』は、単なる能力向上ではなく、真の人間力や精神的な自立を促す、深い哲学を持ったメッセージとして参加者に伝えました。

・・・泉水寛道さんの講演は、単なる知識の提供ではなく、聞き手の心に寄り添い、行動を変える力を持っていると高く評価されています。参加者からは、心に響く深い気づきと、実践的な学びが得られたという感想が多く寄せられています。

『物の時代から心の時代 〜こころ豊かに生きる〜』(泉水寛道さん)

・「心が変わると現実が変わる」という言葉にハッとした。自分の考え方次第で、職場の雰囲気や人間関係も変わる可能性があると気づかされた。

・「仕事は頼み合い」という視点に救われた。人で抱え込まず、助け合うことが大切だと実感。職場での関係性を見直すきっかけになった。

・宗教的背景を超えて「人としてどう生きるか」「感情との向き合い方」「親子・職場関係の築き方」など、企業研修や教育現場にも通じる内容でした。

・「失敗か成功かは後で決まる」という言葉が心に残った。すぐに結果を決めつけず、過程を大切にする姿勢が心の余裕につながると感じた。

・「相手の興味関心に寄り添う」ことの大切さを学んだ良い機会でした。人との関係を築くには、まず相手に関心を持つことが大事だと改めて思った。

・「仕事のために生きるのではなく、仕事を通じて心を育てる」という考え方に共感し、日々の業務が自分自身の成長につながると前向きに捉えられるようになった。

・70分があっという間。怒りの感情を見つめ直すきっかけになったし、笑顔の力を信じてみようと思えた。職場でも実践したい。

・「涙が止まらなかった」「心が洗われた」「自分の生き方を見直すきっかけになった」など、感動や気づきを表す感想が多数を占めていました。

・泉水さんの語りは、物質的な豊かさに偏った現代社会に対して、心の在り方や人とのつながりの大切さを問い直すものであり、多くの参加者の心に深く響いてたようです。