〜こころ豊かに生きる〜

-

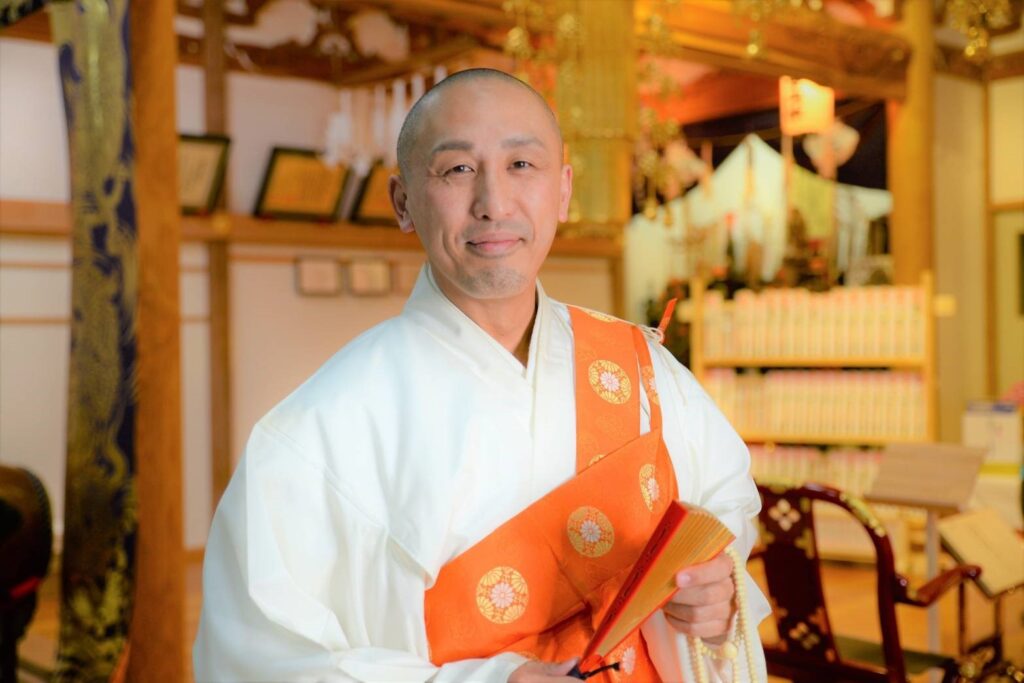

泉水寛道(せんすいかんどう)常住山妙法寺 副住職

想定する視聴者(Suppose Audience)

●労働組合 全階層の方々(若手組合員から組合役員まで)

●企業 ビジネスパーソン全般(若手従業員から管理職まで)

内容

- 01

-

心が変わると現実が変わる

・自分の心の持ち方が、仕事や人間関係の質を左右する

・ 「辞めたい」と相談されたとき、

「なぜこの職を選んだのか?」という原点に立ち返る問いかけが大切

- 02

-

仕事は「頼み合い」である

・一人で抱え込むのではなく、助け合い/頼り合いの関係性が職場を豊かにする

・「休めない環境」ではなく、「楽しみながら働ける環境」を目指すべき

- 03

-

失敗か成功かは後で決まる

・すぐに結果を決めつけず、過程を大切にする姿勢が心の余裕を生む

・失敗も成長の一部として受け入れることが、豊かな心につながる

- 04

-

相手の興味関心に寄り添う

・相手の視点に立ち、関心を持つことで信頼関係が深まる

・「思いを寄せる」ことが、職場の人間関係を円滑にする鍵

担当者より

今、私たちは「持つこと」よりも「感じること」に価値を見出す時代を迎えています。

物質的な豊かさがあふれる現代において、心の充足とは何か・・・

その問いに、仏教の智慧と現代の感性を融合させて語るのが泉水寛道さんです。

涙を誘う語り口と、ユーモアを交えた深い洞察。

「生きるとは」「幸せとは」「人と人とのつながりとは」。

日々の暮らしの中で見失いがちな“こころの軸”を、

やさしく、力強く、再発見させてくれる時間です。

●講演実績

トヨタディーラー系労組、ソニアテック、静岡県中部宗務所ほか(※敬称略)

●オンライン講演記事

【講演テーマ一覧】

1.物の時代から心の時代 ~こころ豊かに生きる~

2.怒るな笑え ~怒りに振り回されない生き方のすすめ~

3.子ども理解および適切な親子関係の築き方について

~子育ては応援だ。子育てをやめよう~

※泉水寛道さん印刷用プロフィール資料

(制作:リンクアップビズ)

(視聴者ご感想)

・「心が変わると現実が変わる」という言葉にハッとした。

自分の考え方次第で、職場の雰囲気や人間関係も変わる可能性があると気づかされた。

・「仕事は頼み合い」という視点に救われた。人で抱え込まず、助け合うことが大切だと実感。

職場での関係性を見直すきっかけになった。

・宗教的背景を超えて「人としてどう生きるか」「感情との向き合い方」

「親子・職場関係の築き方」など、企業研修や教育現場にも通じる内容でした。

・「失敗か成功かは後で決まる」という言葉が心に残った。

すぐに結果を決めつけず、過程を大切にする姿勢が心の余裕につながると感じた。

・「相手の興味関心に寄り添う」ことの大切さを学んだ良い機会でした。

人との関係を築くには、まず相手に関心を持つことが大事だと改めて思った。

・「仕事のために生きるのではなく、仕事を通じて心を育てる」という考え方に共感し、

日々の業務が自分自身の成長につながると前向きに捉えられるようになった。

・70分があっという間。怒りの感情を見つめ直すきっかけになったし、笑顔の力を信じてみようと思えた。

職場でも実践したい。

・「苦しい悩める親を救いたい」という熱意に共鳴、 まるで自分のことを言われているようで涙が止まらなかった。

・「涙が止まらなかった」「心が洗われた」「自分の生き方を見直すきっかけになった」など、

感動や気づきを表す感想が多数を占めていました。

・泉水さんの語りは、物質的な豊かさに偏った現代社会に対して、心の在り方や人とのつながりの

大切さを問い直すものであり、多くの参加者の心に深く響いてたようです。

・「苦しい悩める親を救いたい」という熱意に共鳴、 まるで自分のことを言われているようで涙が止まらなかった。

・「“子育てをやめよう”という言葉に最初は驚いたが、聞き終えた後は心が軽くなった。

・ 子どもに“こうあるべき”と押しつけていたことに気づいた。応援する姿勢に切り替えたい。

“弱さを失うと優しさを失う”という言葉が胸に刺さった。子どもの弱さを受け止める勇気を持ちたい。

・PTA研修会での講演後、「生徒理解に役立つ」「保護者対応のヒントになる」と教職員からも好評。

・自分の言葉が子どもにどう届いているか、考える時間になった。

・親としての在り方を見直すきっかけになった。

・講師の語り口が温かく、実体験に基づいていて説得力があった。