–世代間ギャップを超えて、個を活かす職場づくり–

世代間ギャップとは、異なる世代間での価値観や行動様式の違いを指します。このギャップがコミュニケーションに与える影響は大きく、職場やチームの誤解や摩擦を生むケースが多いのです。

特に、技術の進化や社会環境の変化が著しい現代では、各世代のコミュニケーションスタイルに大きな違いが見られます。

・・・世代間ギャップは、職場におけるコミュニケーションの大きな障壁となることがあります。特に若手社員と中高年の管理職との間では、価値観や仕事への姿勢の違いが顕著に表れることがあるので、世代間でコミュニケーションスタイルが異なることを理解し、それぞれの特徴に合わせたアプローチを取ることが重要になってきます。

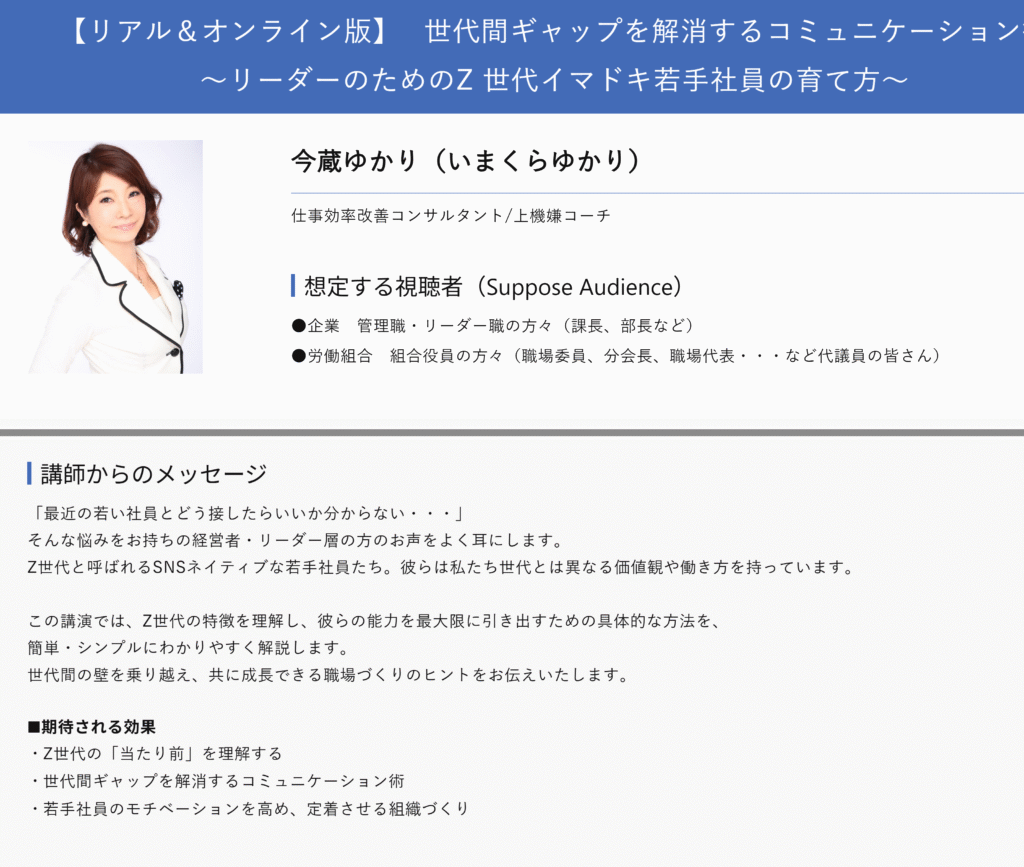

『世代間ギャップを解消するコミュニケーション術 〜リーダーのためのZ 世代イマドキ若手社員の育て方〜』(今蔵ゆかりさん)

・現役が聞いても役に立つ内容であり執行部達が仕事の進め方を見直すきっかけにもなったのではないかと期待しております。

・講話を聴くだけでなく、グループを作って自らを振り返ることにしたことが、自分事化をすることになり、大変よかったです。具体的にどのような行動をしていくか認識できた。

・現場に出ている職人の方々には、現場をイメージできる場面があっても、良かったのではないかと思った。

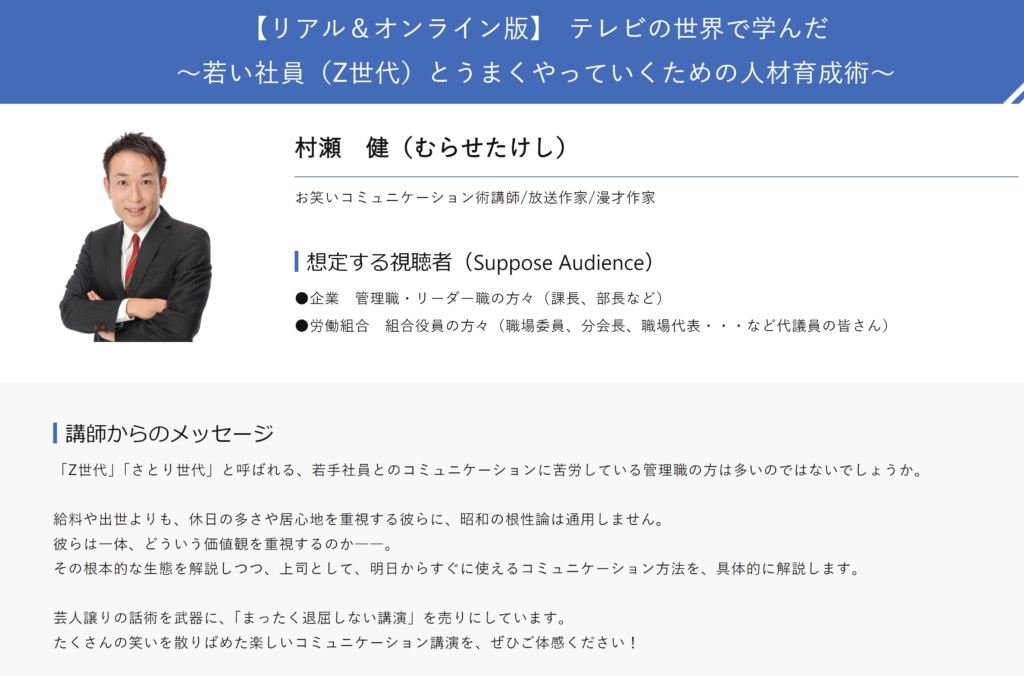

『テレビの世界で学んだ 〜若い社員(Z世代)とうまくやっていくための人材育成術〜』(村瀬 健さん)

・Z世代とのコミュニケーションということで、難しい理論ではなく、具体例を挙げながら日常的に使える内容だったので、明日から実践してみようと思います。

・難しい話ではなく、ごく当たり前の簡単のことの積み重ねということで、自分を振り返ると出来ていないことも多かったので、非常に良い機会となりました。

・村瀬さんの講演は参加者全体として聞く姿勢がありましたし、午後のグループワークも今までにないほど活発になりました。

『Z世代を迎えたビジネスシーンに活かす 〜ポジティブ心理学&コミュニケーション〜』(晴香葉子さん)

・非常によい講演だった!心理学的なアプローチで身近な例が理解しやすかったし、今後の仕事にも活かせる内容だった。

・大変好評でした。参加人数も想定以上あつまりました。説明も聞きやすく理解しやすかったです。運営側としては何よりも優しい人柄で対応させていただきやすかったです。

・晴香葉子さんの講演は、事前打ち合わせした内容でかつ予めお伝えした質問内容も含んでいただき、参加者満足もとても高いです。組合員からの要望もあり、次回事業も是非オンライン講演(ウェビナー)で検討したいと思っています。

『共育が求められている時代の 〜世代間ギャップコミュニケーション研修〜』(高村幸治さん)

・世代間ギャップマネジメント研修を受けてから、社員同士の対立が減少しました。異なる世代間でお互いを尊重し合う姿勢が生まれ、協力的な職場環境が構築されています。

・研修後、社員が自分の意見が尊重されていると感じ、積極的に意見を出すようになりました。エンゲージメントが高まり、チームの生産性も向上していると感じています。

・世代間ギャップマネジメント研修を受講してから、管理職のリーダーシップが明らかに向上しました。特に若手社員とのコミュニケーションがスムーズになり、チームの目標達成がより確実なものとなっています。

『人間関係で全てが変わる! 〜Z世代も思わず本音をしゃべりたくなる話し方〜』(古瀬絵里さん)

・ワークショップが多めの内容で、参加者のみなさんは、熱心に参加されていました。数多くの質問も出て、大好評でした。参加型の講演なので、一体感を産むことができ、好評でした。

・自分の仕事に是非!活かしたくて講演参加しましたが、腑に落ちることばかりでした。話し方を発声から習うのは初めての経験ですが、今日来て良かったです。

・人前で話す機会が増えてきているので、とても参考になりました。教えて頂いた話し方のコツを実践し続けてます。

『“Z 世代”が辞めずに即戦力になる!5つのトリセツ 〜若手人材との世代間ギャップに悩む 経営者・リーダーへの処方箋〜』(土谷伸司さん)

・自分たちでは気づかない俯瞰的な視点で助言をいただき感謝している。さまざまな課題が浮き彫りになったので今後さらにDXを進めていくうえで参考にしたい。

・組織が不安定で難しい時期に着任いただき、短い期間で安定して質の高いIT業務を提供できるようになったことに大変感謝しています。

・生成AIでできることやデータを活用することの意味など、難しい用語なしでわかりやすかった。

・・・いかがでしょうか?リアル/オンライン講演事業に取り組まれる執行部さんのご参考になれば、幸いです。