山田裕介(やまだゆうすけ)

プロフィール

僕自身、親の言われたまま、いい大学に入り、製薬会社という安定した職場に就職。転職を3度繰り返すことで給料も1500万円を超えました。

そんな順風満帆の人生を捨ててまでやりたかったことは、人がお互いのことを比較せず、仕事が楽しい、最高の人生と思える大人を増やすこと。

そのためにストレングスファインダーというツールを使って、企業研修・講演活動をしています。

コネなし、人脈なしから、クリニック様・保育園様・就労支援施設様などさまざまな所から研修・講演の依頼を頂いています。

【講演に対する想い】

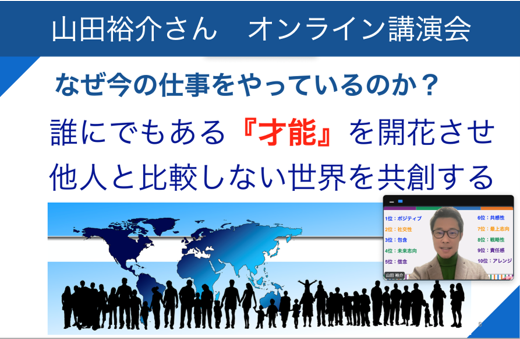

誰にである『才能』を開花させて、他人と比較することがない世界を共創したい。

人それぞれに素晴らしい『才能』を持っていて、『才能』を活かして、組織で活躍することができれば、必ず組織力はUPする。

仕事が楽しいと思える職場を創り出し、大人がイキイキ自分らしく働くところを子供に見せることで、

子供たちが『早く大人になりたい』と希望を持てるような社会を創りたい。

そのためには、まずは大人自身が自分の『才能』に気づいて、イキイキと働くことが何よりも大切だと考えています。

人が自分の素晴らしい『才能』に気づくきっかけを創るために、活動をしています。

講演を聴いていただき、心に火をつけて、その火を自分の組織に持って帰ってもらい、組織力を変化する仲間を創りましょう!!

ギャラリー

主な講演テーマ

-

- 【リアル&オンライン版】 チームビルディング研修

~ 自分の強みを発見してリーダーシップ発揮!! ~ -

研修プラン マネジメント 企業(人事部など担当者向け) コミュニケーション 組合役員向け リーダーシップ(フォロワーシップ・チームワークなど)

- 【リアル&オンライン版】 チームビルディング研修

-

- 【リアル&オンライン版】 チームの良さを引き出す“質問”(しつもん)

~ メンタルトレーニング ~ -

研修プラン マネジメント 企業(人事部など担当者向け) 組合役員向け リーダーシップ(フォロワーシップ・チームワークなど)

- 【リアル&オンライン版】 チームの良さを引き出す“質問”(しつもん)

-

- 【リアル&オンライン版】 怒らない指導

~ 怒鳴らず、追い詰めず、“問い”で育てるリーダーシップ ~ -

ウェルビーイング・ワークエンゲージメント・心理的安全性・ジョブクラフティング 研修プラン ビジネススキル全般 マネジメント 企業(人事部など担当者向け) 組合役員向け リーダーシップ(フォロワーシップ・チームワークなど) メンタルヘルス(セルフケア・ラインケア・サポートケア)・レジリエンス

- 【リアル&オンライン版】 怒らない指導

-

- 【リアル&オンライン版】 強みを活かせば、職場が変わり、成果が変わる

~ 自律と信頼が生まれる“問い”と強みのマネジメント ~ -

ウェルビーイング・ワークエンゲージメント・心理的安全性・ジョブクラフティング リテンションマネジメント(人材定着、離職防止) ビジネススキル全般 マネジメント 企業(人事部など担当者向け) 組合役員向け リーダーシップ(フォロワーシップ・チームワークなど) メンタルヘルス(セルフケア・ラインケア・サポートケア)・レジリエンス

- 【リアル&オンライン版】 強みを活かせば、職場が変わり、成果が変わる

主な講演実績

●主な講演実績

株式会社Mixi /武州製薬株式会社 /日本たばこ産業株式会社 /東レエンジニアリング株式会社

アストラゼネカ株式会社 /日本イーライリリー株式会社 /小野薬品工業株式会社 /AIG損害保険株式会社 ほか(※敬称略)

●その他

オンライン実績多数あり。(双方向型研修、ウェビナー講演、ハイブリッド型等)

『変わる必要なんてない ただ自分に尋ねるだけ』

『-人生の旅- 誰を主人公にして生きてますか?』

※山田裕介さん印刷用プロフィール資料

制作:リンクアップビズ

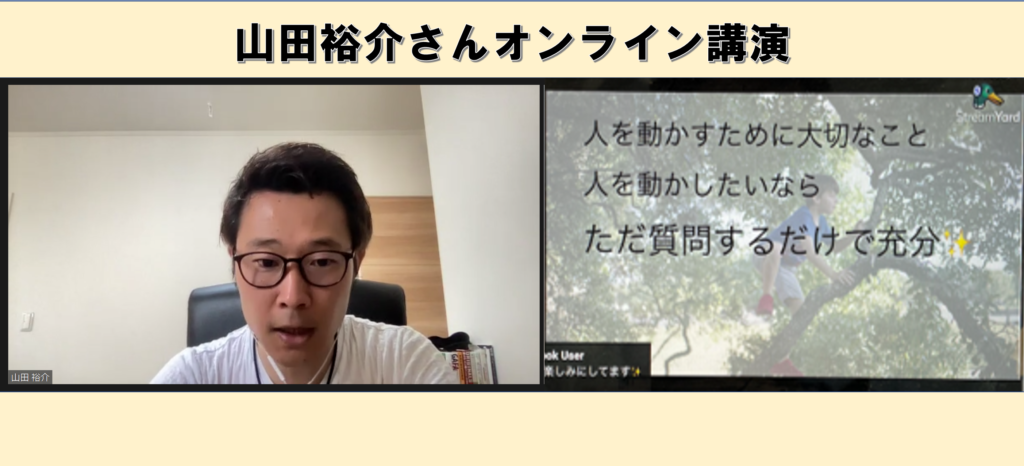

●オンライン講演記事

【講演テーマ一覧】

1.怒らない指導 ~怒鳴らず、追い詰めず、“問い”で育てるリーダーシップ~

2.強みを活かせば、職場が変わり、成果が変わる

~自律と信頼が生まれる“問い”と強みのマネジメント~

3. チームビルディング研修 -自分の強みを発見してリーダーシップ発揮!-

4.チームの良さを引き出す“しつもん” -メンタルトレーニング-

(視聴者ご感想)

・自分の強みがわかって、相手との違いが理解できて、楽になった。

・お互いの強みを知ることで、組織のコミュニケーションが良くなった。

・仕事を任せられるようになり、仕事の効率がUPした。

・質問のバリエーションが少なく効果的な質問ができようになりたかったのですが、

自己理解と現状把握、自己表現と強みと共感、これが自分の良さだと、質問を通して再認識出来た!

・お互いの強みを理解することで、相談や任せることが楽なった。コミュニケーションの質が上がった。

・とても好評で良い内容でしたので、「次回も是非呼んでほしい」という声が多かった。

・しつもんトレーニングについて、よく理解できた。

また自分のモチベーションのエンジンが、 子どもの教育にあることを、再認識できた。

・私の好きなこと、過去の経験からの自分の強みや弱みに気づけました。

創り上げること、確かにーそうだわぁと改めて納得です。 こうして立ち止まって自分を知る時間は大切ですね。

・自分の好きじゃないところは、魅力に変わるというところ。

それは何かが変わるのではなく、自分の捉え方一つで変わり、 特別なことは何もない。

全ては自分次第だと気づいた。

・質問をいただくことで自分の感情や そのときのことを思い起こす機会になった。

・そんなところに、発見の糸口があるとは! そして納得、腑に落ちたことで、

思考と行動がグンっと変わり、ますます楽天的になりました。

・参加者からは「自分の指導を見直すきっかけになった」「問いかけの力を実感した」「職場で実践したい」

といった前向きな感想が多く寄せられています。怒らない指導の実践性と納得感が高く評価されています。

・“問い”の力に気づかされた。つい感情的になってしまう自分の指導を振り返るきっかけになった。

問いかけることで部下が自ら考えるようになるという話に納得した。

・怒らない=甘やかすではないと理解できた。怒らないことは甘やかしではなく、信じて任せることだと気づいた。

これからは“問い”を使って関わっていきたい。

・実践的で明日から使える内容だった。“なぜそうしたの?”“次はどうする?”という問いの例が具体的で、すぐに現場で使えると感じた。

・心理的安全性の重要性を再認識できた。怒らないことで部下が安心して話せるようになるという話に共感。

職場の空気を変えるヒントをもらえた。

・自分の強みを活かす視点が新鮮だった。ストレングスファインダーの話も興味深く、自分の強みを活かすことが指導にもつながると感じた。

・参加者からは「強みを知るだけでなく、チームで活かす視点が得られた」「役割設計の重要性に気づいた」

「職場の空気が変わる実感があった」といった声が多く寄せられています。

講演は実践的かつ納得感があり、現場での応用意欲を高める内容として高評価です。

・強みを“個人”で終わらせない視点が新鮮だった。ストレングスファインダー®で自己理解はしていたが、

「チームでどう活かすか」という役割設計の話が実践的で参考になった。

・強みに応じた役割配置が成果につながると実感した。「未来志向の人は企画」「慎重さの人はリスク管理」など、

強みに合わせた仕事の割り振りが効率と納得感を生むと感じた。

・空気が変わるという言葉に納得。強みを認め合うことで、職場の雰囲気が前向きになり、

関係性が深まるという話に共感。実際に職場で試してみたいと思った。

・“均等な仕事配分”が逆効果という指摘にハッとした。

フェアさを重視していたが、強みを活かす方が成果につながるという視点に納得。マネジメントの考え方が変わった。

・ 自律型組織へのヒントが詰まっていた。

指示命令型から脱却し、社員が自ら動く組織づくりのヒントとして、問いかけと強みの活用が有効だと感じた。

登録テーマ・ジャンル

出身・ゆかり