-防災に取り組み始めたきっかけ-

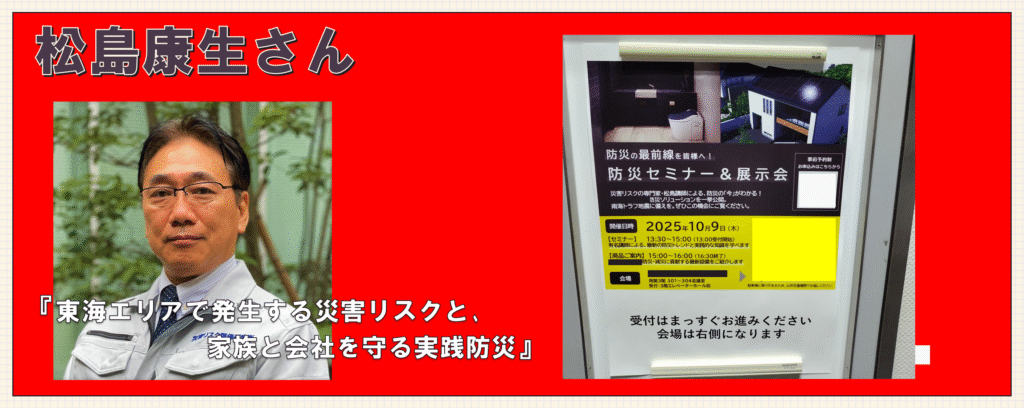

松島康生さんは、阪神・淡路大震災をきっかけに、当時勤務されたた某企業で防災研究室を立ち上げ、その時から防災アセスメント調査、地震被害想定調査、地域防災計画、ハザードマップ等に携わってこられた方です。

その後東日本大震災をきっかけに、これまでの経験や実績を地域コミュニティや災害弱者施設などの民間向けに役立てたいと考え、災害リスク評価研究所を設立し、ハザードマップでは表現しきれない災害発生時の被害や2次的な影響を調査して、これらに適した防災対策の支援をされています。

災害リスクアドバイザー(防災危機管理)の松島康生さんは、防災対策のスペシャリストであり、個人及び地域コミュニティは勿論のこと、企業・高齢者福祉施設・幼稚園・保育園など、対象ごとに適切なメニューを整え、地域特有の災害リスクに焦点を当てながら、家庭と企業それぞれがどのように備えるべきかを具体的に解説する内容で、一般的なリスク回避からBCP(事業継続計画)作成まで、幅広い指導が好評です。

・・・今回、某住宅設備/建材会社さま主催で、松島康生さんを迎えての講演会でした。

-防災の基本的な考え方-

防災の基本的な考え方は、「災害を完全に防ぐことはできない」という前提に立ち、「被害を最小限に抑えるための備え=減災」を中心に構築されています。

災害の発生を完全に防ぐことは不可能で、だからこそ「人命を守る」「経済的損失を減らす」ことを最優先に、事前の備えが重要ということです。

そして、ハードとソフトの両面からの対策ということで、両者を組み合わせることで、より強固な防災体制を構築ということで、以下の組み合わせで考えた対策を、と訴えておられました。

ハード:堤防、耐震建築、避難施設などの物理的整備。

ソフト:避難訓練、防災教育、情報共有体制などの人的・制度的対応。

-ハザードマップの正しい理解-

ハザードマップを正しく理解し活用することは、災害時に命を守るための第一歩です。ハザードマップとは「危険な範囲/被害の程度」を示したマップということで、いわゆる「一つの指標や目安」を示したもので、「安全を記したマップではない」という認識がまず必要です。

自然災害のリスクを地図上に可視化し、地震・津波・洪水・土砂災害などの被害想定区域、避難場所、避難経路などが色分けや記号で示されています。

そして以下のように種類ごとに分かれています。

地震ハザードマップ:震度分布、液状化の可能性など

洪水ハザードマップ:河川氾濫による浸水範囲と深さ

土砂災害ハザードマップ:土石流・崖崩れの危険区域

津波ハザードマップ:津波の到達範囲と浸水高 など

1.「見て終わり」にしない、行動につなげる理解

多くの人が「自宅が危険区域にあるかどうか」だけを見て終わってしまうが、それでは不十分で、「どのように避難するか」「どこが安全か」「どの時間帯に危険が高まるか」など、具体的な行動計画に落とし込むことが重要。

2.地元のハザードマップを使った実践的な読み解き

講演では、開催地のハザードマップを実際に使いながら、色の意味・凡例の読み方・地形との関係などを丁寧に解説。参加者が「自分ごと」として捉えられるよう、地図を使った視覚的な説明が特徴。

3. ハザードマップの「盲点」にも注意喚起

「避難所が安全とは限らない」「夜間や豪雨時の避難は別のリスクがある」など、マップに載っていない現実的なリスクにも言及。例えば、避難所が浸水想定区域内にあるケースや、通学路が土砂災害警戒区域を通っているなど。

-防災の盲点:見落とされがちなリスク-

災害時に見落とされがちなリスクや誤解を明らかにし、個人や家庭が主体的に命を守るための具体的な行動を促す内容になっております。

1.「災害は来ない」という思い込み

長年災害が起きていない地域ほど、防災意識が低くなりがち。実際には「空白域」こそ危険という指摘も。

2.「帰宅困難」よりも「参集困難」

災害時に社員が会社に集まれない、医療・福祉施設で職員が不足するなど、事業継続に直結するリスクが見過ごされやすい。

3.ハザードマップの誤解

「色がついていない=安全」ではない。地図に反映されていないリスク(内水氾濫、老朽インフラなど)も存在する。

-災害は待ってくれない。だからこそ、今できる備えを-

南海トラフ地震や集中豪雨など、東海エリアは多様な災害リスクにさらされています。

防災士・危機管理アドバイザーとして活躍する松島康生さんが、ハザードマップなどを駆使しながら、地域特有の災害リスクをわかりやすく解説し、家庭と企業それぞれが“今すぐできる”実践的な防災対策”を紹介します。

ハザードマップの読み解き方から、家族を守る備蓄・避難行動、企業のBCP(事業継続計画)まで、豊富な事例と図解を交えながら、参加者が「自分ごと」として考えられる内容です。

・・・災害は予測できません。しかし、備えることはできます。松島康生さんの講演を通じて、皆さんのご家庭・職場・地域の防災力を一歩前進させませんか?

『●●エリアで発生する災害リスクと 〜家族と会社を守る実践防災〜』(松島康生さん)

・地域住民向けの講演から企業研修まで幅広く対応しており、どの層にも「わかりやすく、行動につながる」と高評価でした。

・講演後のアンケートでも「非常に満足」「また聞きたい」という声が多数。

・専門用語を使わず、地図や写真を交えて説明してくれたので、非常に理解しやすかった。

・自分の住んでいる地域のハザードマップを使って説明してくれたのがリアルで、当事者意識が高まった。

・家庭の備えと企業のBCPを同時に考えるという視点が新しかったし、社員の命を守ることが、事業継続につながるという話に納得した。

・「防災は“特別なこと”ではなく、“日常の延長”という言葉が印象に残っており、“避難所が必ずしも安全とは限らない”という話にハッとした。

・“防災は日常の延長”という言葉が心に残った。特別な準備ではなく、普段の生活の中でできることがあると気づいた。

・ハザードマップの見方を初めて理解できた。今まで“色がついていない=安全”と思っていたが、それが誤解だと知った。