-人間力を磨く-

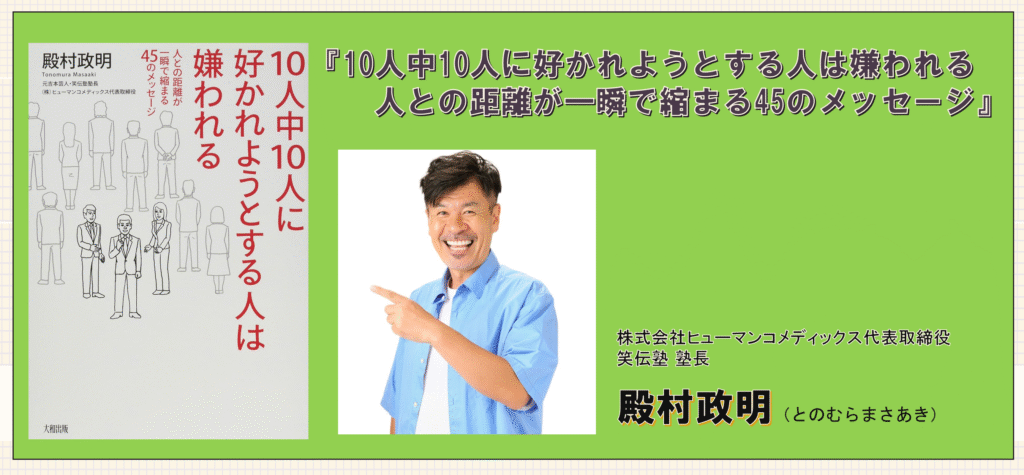

殿村政明さんは、吉本興業出身の元芸人であり、現在は「笑伝塾」塾長として企業研修や講演活動を展開。笑いのメカニズムを科学的に研究し、誰でも習得できる教育プログラムを開発しています。

同著は、笑いと本音を武器に、信頼関係を築くための“人間力”を磨く実践書です。読んでいると「自分らしくいていいんだ」と背中を押してくれるような温かさがあります。

『人と距離をとることがマナーだと思っていないか?』 『雑談の時「何を言おうか」ばかり考えていないか?』・・・etc.元吉本芸人であり、笑いのスキルを活かしたコミュニケーション研修で10万人以上を指導してきた殿村政明さんが、“賢いアホ”になって相手の懐に入り込む方法や、“本音でつながる”ための極意をユーモアと実践的な視点で語る一冊です。

-10人いたら1人には嫌われる?-

「10人いたら1人には嫌われる」というのは一般的な言い伝えですが、必ずしも事実とは限りません。人間関係は複雑で、個人の価値観や性格によって好き嫌いは異なるからです。

誰からも嫌われないことはほぼ不可能ですが、それは自分を押し付けすぎたり、相手の気持ちを無視したりするからです。相手の立場に立って思いやりの心を持ち、礼儀正しく接すれば、嫌われるリスクは低くなります。

・・・自分らしさを大切にしつつ、周りの人々への配慮を忘れないことが大切です。つまり、「10人いたら1人には嫌われる」は一般論に過ぎません。人間関係を大切にし、お互いを尊重する心を持てば、嫌われるリスクは最小限に抑えられるはずです。

-「いい人」ではなく「本音の人」になる-

「いい人」ではなく「本音の人」になる――これは、著書の中でも特に重要なメッセージのひとつです。表面的な“いい人”を演じるのではなく、自分の本音を素直に伝えることで、相手との距離が一気に縮まり、信頼関係が深まるという考え方です。

誰にでも好かれようとすると、自分を偽ることになり、逆に信頼を失いがちですが、本音を出すことで、相性の良い人と深くつながることが出来ます。

無難な言葉ばかり選び、相手に合わせすぎると「印象に残らない人」になります。 相手も「本音で話してくれない」と感じ、心を開きづらくなります。例えば何でも「そうですね」と同意する人は、意見がないようにも見え、 本音を言わない=本気で向き合っていない、と受け取られることも。

-雑談は「何を言うか」より「どう感じたか」-

コミュニケーションの本質を突いた非常に重要な考え方です。これは雑談を“情報交換”ではなく“感情の共有”と捉えることで、相手との距離を一気に縮める技術です。

雑談で言葉を選びすぎると距離が縮まらない・・・。

例えば、「新しいカフェができた」よりも「入った瞬間、コーヒーの香りがすごくて癒された」の方が、話に臨場感が出ます。 感じたことを素直に口にすることで、相手との共感が生まれるということなのです。

「この映画、面白かったよ」よりも「この映画、最後のシーンで泣きそうになった…」の方が、相手の心により響きます。感情を伝えることで、相手も「わかる!」と感じやすくなるのです。

・・・こうしてみると雑談というのは、情報交換よりも「共感」や「空気感」の共有が大事なのではないでしょうか?天気の話をしていても、「今日は暑いですね」という言葉に対して「ほんと、溶けそう!」と返すと、ただの事実が感情を伴って共有されます。

そこに笑いや親近感が生まれる・・・そう、雑談は「心の温度」を伝える手段とも言えるかもしれません。言葉の裏にある気持ち、ニュアンス、間の取り方など、そういう“感じ”が、会話をより豊かにしてくれます。

-「賢いアホ」になる-

殿村政明さんが提唱する「賢いアホになる」という考え方は、コミュニケーションにおいて“完璧さ”や“賢さ”を前面に出すのではなく、あえて“抜け感”や“親しみやすさ”を演出することで、相手との距離を縮める技術です。

殿村政明さんの元芸人としての経験と、10万人以上に研修を行ってきた実績から導き出された、非常に実践的な人間関係のコツです。

完璧を目指すより、少し抜けているくらいが親しみやすい。ただしこれは“本当に何も考えていない人”ではなく、“計算された親しみやすさ”を持つ人。自分の弱さや失敗を笑いに変えることで、相手の心を開かせることが出来ます。

・・・ではなぜ「賢いアホ」が好かれるのでしょうか?殿村政明さんは主に3つの理由を挙げていますが、納得です。確かに周囲にもこういうタイプの人がいますが、人たらしというか、いつも笑いが絶えない印象があります。

1.完璧な人は近づきにくい

何でもできる人、正論ばかり言う人は、相手にプレッシャーを与えてしまう。

2.“抜け感”があると、相手が心を開きやすい

「この人なら話しやすい」「ちょっと抜けてるところがかわいい」と思われる。

3.笑いが生まれやすくなる

自分の失敗談や勘違いを笑いに変えることで、場が和み、信頼が生まれる。

殿村さんは、「賢いアホになることで、人は本音で話してくれるようになる」と語っています。これは、相手の警戒心を解き、信頼関係を築くための“人間力”のひとつで、特に営業や接客、教育など、人と深く関わる仕事では非常に効果的です。

この考え方は、「弱さを見せることは強さである」という逆説的な真理を体現しています。もし職場や家庭で「距離があるな」と感じる人がいれば、少し“アホ”になってみると、意外なほど関係が変わるかもしれません。

ただのいい人で終わりたくないビジネスパーソンや、お客様との距離を縮めたい営業職の方、また雑談が苦手な人や、もっと人間関係を深めたい人がいらっしゃれば、雑談や人間関係において「何を言うか」より「どう感じたか?」を重視する姿勢が、実践的で役立つ一冊ではないでしょうか?

『職場を10倍楽しくする!笑いの力で社内活性 〜賢いアホになれば人間関係は上手くいく〜』(殿村政明さん)

・周りとの関わりも少なく、暗い雰囲気だった職場をなんとかしたいと思っていましたが、「社内漫才グランプリ」の受講をきっかけに社内が明るくなりました。闊達にコミュニケーションを取るようになったり社員同士の会話が増えたりと、職場に活気と笑顔が増えました。それにより些細な伝達ミスが減り、訪問されるお客様にも「雰囲気が良い職場だね」と褒めていただけるようになりました。

・最近配属されてきた数名の部下となかなかうまくコミュニケーションが取れず、ギクシャクする状況が続いていましたが、笑伝塾のセミナーで愛情のある叱り方、ツッコミを身に付けて、相手の心を掴んで叱るということを覚えることで、部下との関係がとても良くなり、信頼してくれるようになりました。今では仕事でもプライベートでもいろいろ相談されます。

・ 面白い、不思議を探す視点で毎日を過ごすことは、真面目な自分だからこそ本当に取り 入れたいと思いました。キャラ/年齢/職場の役職等は関係ないですね。明るいメッ セージ、ありがとうございました。

・コミュニケーションの話ではありましたが、結局は「人生を楽しむ」という視点であっ たと思いました。とても刺さる講演、ありがとうございました。

・笑い以前に私の誰にも指摘されない弱い部分など占い師ですか?と思う程にズバリと明るく教えてくれて腹を割って話せます。笑いの前に自分の羞恥心を取り除く事も含まれる研修でした。完全に受け身で望んでいましたが実際にツッコミの体験や日常に溢れる笑いのネタについてもやり合えるのでお笑いの学校で学んでる気持ちになりました。

・さすが芸人さん!ネタが面白く本気で笑えて改めてただ人と話すのではなく笑いを与える会話は人への大切な気遣いだよ!と言う先生の言葉が刺さりました。改めて笑いの会話術に着目して良かったと感じています。

・笑いってそういうことなのか、と奥の深さと面白さを感じながら、自分自身についても、はっとさせられる気づきをたくさんいただきました。受講してよかったです。もっと学びたいと思いました。